文物是凝固的歷史,當我們將目光投向那些沉睡千年的器具、簡帛、石刻與圖像,一條貫穿中華文明的醫學發展脈絡便清晰浮現。從新石器時代用于放血的砭石,到明代精制手術器具,每一件文物都在無聲訴說著先民對抗疾病、追求健康的智慧。

◆經脈漆人◆

14厘米的醫學奇跡

在成都博物館的展廳中,展示著一件詮釋了經脈針灸理論的珍貴文物——經脈漆人。經脈漆人僅高14厘米,與其本身的重要性形成了“反差萌”。

2012年7月,成都地鐵三號線建設工地旁發現了一處西漢早期的墓地——“老官山漢墓”。在三號墓中,出土了一個經脈漆人,還有用于研磨藥物的鐵制杵臼。這尊漆木人偶出土之時,考古人員還發現了920支竹簡。經過清洗與整理之后,竹簡上的文字,讓專家們大為吃驚——這些竟然是早已失傳的醫書!在其中多次提及“敝昔”這個人名,經考證得知他就是扁鵲——這極有可能是扁鵲學派的醫學典籍。

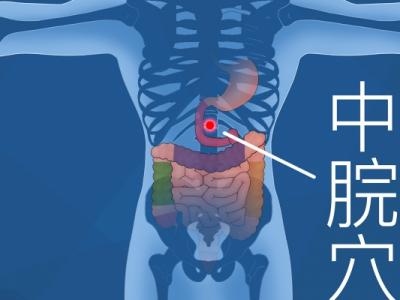

在中醫實踐中,尤其是在針灸實踐中,需要精準定位腧(shù)穴(“穴位”的學名),因此在教學中,經常需要借助人體模型來演示腧穴位置。1968年河北滿城漢墓出土的金醫針與銀醫針,針體細長,針柄方柱形,符合《靈樞·九針十二原》“毫針者,尖如蚊虻喙”的描述。其中金針長6.5厘米,用于溫熨;銀針則用于放血,印證了《素問·針解篇》“菀陳則除之者,出惡血也”的療法。

而北宋天圣五年(1027年)由王惟一鑄造的針灸銅人(中國國家博物館藏復制品),更是將經絡腧穴標準化推至高峰。銅人內藏臟器,表面刻穴657個,外涂黃蠟后內注水銀,學生若準確刺中穴位則“針入水出”。《銅人腧穴針灸圖經》碑刻(現存北京孔廟)詳細記載了銅人設計原理:“使觀者爛然而有第,疑者渙然而冰釋。”這種直觀教具的出現,極大促進了針灸教學的規范化。

而老官山漢墓經脈漆人的出現,把中醫使用經穴人體模型的傳統上推了一千年。漆人身體表面用錯綜復雜的細線標識出人體經脈,目前已經發現漆人上有黑、白、黃、赤四種顏色,但不能排除還有第五種青綠色——它對應傳統中醫“五色脈”的說法。這些不同的顏色表示了經脈的陰陽五色。

專家推測,這可能是當時醫學生的“教具”:紅色線可能代表主要經脈,白色線可能是分支經脈,穴位點用于記憶和練習針刺。“就像現在的醫學院會用塑料模型教解剖一樣,漢代人用漆人教針灸。”更驚人的是,漆人左腳“太白穴”旁邊刻著一個“盆”字。專家推測,這也許是指盆骨區域所運用的特別治療方式,這類技術在如今留存的醫書里已經消失不見。

◆“魏武王常所用慰項石”石枕◆

普通的石枕居然能治病

2009年12月27日,經中國考古學界一致確認,國家文物局最終認定,考古發掘出的位于河南省安陽市安豐鄉西高穴村南的高陵墓,墓主為曹操。在高陵墓中,最引人注目的隨葬物品之一竟是一件石枕,上面刻有“魏武王常所用慰項石”的銘文。這件石枕的出土為確認墓主身份提供了關鍵的歷史證據。

據《三國志·華佗傳》記載,曹操“積苦頭風眩”,常因頭痛引發“心亂目眩”,名醫華佗曾為其針灸緩解。而曹操親撰的《內誡令》更詳述其嘗試多種枕具治療的過程:“孤有逆氣病,常儲水臥頭。以銅器盛,惡臭。前以銀作小方器,人不解,謂孤喜銀物,令以木作。”——他因頭痛需枕部降溫,初用銅枕儲水卻生銅臭,改用銀枕又遭奢侈非議,最終換為木枕,但木質易滲漏,石枕可能為后續改良的理療工具。

石枕的弧形凹槽設計貼合頸椎曲線,使用時或經加熱置于頸下,通過溫熱效應促進血液循環,緩解風疾,這一物理療法與民間沿用至今的石枕、瓷枕習俗一脈相承。

看似普通的石枕,居然能治病?“慰”是“熨”的通假字,也可叫作“熨項石”,一種解釋是安慰,另一種解釋它就像熨斗的熨字一樣。它是通過熱敷的外敷方式起到了類似現代頸椎按摩儀的作用。據專家考證,華佗起初想給曹操動顱腦手術,但是曹操堅決不肯,之后才有了“慰項石”。當曹操的頭風病發作時,就會把石頭加熱,通過外熱的力量墊在枕下來緩解頭痛,改善局部血液循環,是為“溫熨”療法,以輔助針灸治療。所以這件文物可以很好地代表中醫外治法的特點。

我國古代有砭石熱熨療法,其方法是對石枕進行加熱,置于病人的脖頸之下,有舒緩經絡,緩解頭痛或舒緩疲勞之功效。“砭術”(砭石療法)被稱為中醫六術之首(砭、針、灸、藥、按蹺、導引),也被稱為“針灸之母”。

《說文解字》中解釋:“砭,以石刺病也。”石器時代人們主要以火和石具為生存工具。石具除了打獵、防身外很自然地也可以用它來治療疾病,“如將用火烤過的石頭放在腹部可以緩解因飲食不當造成的腹痛;用一定形狀的石頭刮擦叩壓體表,可緩解肢體關節的疼痛;用有刃口的石頭可以切割排膿治療癰(yōng)瘍(yáng)……”《五十二病方》中記載“以砭石做熱熨以治痔”,馬王堆帛書《脈法》中有“用砭啟脈”之說,《黃帝內經》中多處提及砭術,如《素問·異法方宜論》“東方之域……其病皆為癰瘍,其治宜砭石。故砭石者,亦從東方來”等。

◆夏顴外科手術器械◆

穿越六百多年的柳葉刀

在江蘇省江陰市博物館的展廳里,陳列著一套改寫中醫外科認知的珍貴文物——1974年于長涇鎮龍集嘴明代墓葬出土的“夏顴外科手術器械”。這是中國迄今為止,出土最完整的明代醫療器械,也是江陰市博物館的鎮館之寶。這套距今逾600年的醫療器械,不僅是中國迄今發現最完整的古代外科工具組,更以驚人的現代性設計顛覆了“中醫僅重湯藥”的固有印象。

夏顴是明朝初期一位備受贊譽的儒醫,品行高尚,精通醫療針灸和瘡瘍外科技術,且擅制藥,“自制末藥膏丸”,時人贊其“明于醫療砭艾之術,精于瘡疽外科”。隨葬器械的完備性印證了文獻對其醫術的記載,包含兩類核心手術刀:一是平刃式外科刀,刃口位于刀身前段,長約2.5厘米,適用于精準切割小面積皮膚。使用時刀體需與皮膚垂直,縱向發力,類似現代眼科或整形手術中的精細操作;二是柳葉式外科刀:刃口沿刀身一側延伸約4厘米,形如柳葉,可橫向平行于皮膚切割較大創面。其流線造型與20世紀現代手術刀高度相似,顯示當時器械設計的科學性。

除刀具外,組件還包含:牛角柄鐵圓針(用于探創或引流)、鐵鑷(夾取組織)、鐵剪(剪除壞死組織)、木醫針(可能用于針灸或排膿),以及一把罕見的牛角柄豬鬃毛藥刷(涂敷藥膏或清創)。配套器皿如瓷淋洗壺、瓷熏罐和木藥罐,共同構成從手術到術后護理的完整鏈條。

霽藍淋洗壺是醫療器械中的一款精美之作,釉色瑩潤,藍色純正。作為中醫外科淋洗法的重要工具,使用時可將熱藥汁注入壺內,反復淋洗患處,以增強機體對藥物的吸收能力。

瓷質冰裂紋熏罐,使用方法是將藥物放入罐中,加熱后藥物蒸汽從罐口及周圍小孔釋放出來,直接熏蒸患處,是臨床上最常見的外治方法——熏蒸治療。

長久以來,公眾對中醫的認知多局限于內治湯藥,而夏顴器械以實物證明:最晚在明代,中醫外科已形成系統化工具與操作規范。