自動播放

自動播放 開欄的話:在中醫藥法即將于7月1日實施之際,新華社新媒體中心聯合新華網、北京分社,深入采訪屠呦呦等中醫大家,國家衛計委副主任、國家中醫藥管理局局長王國強等政府官員,丁寧、申雪、趙宏博等運用中醫藥理療的

開欄的話:

在中醫藥法即將于7月1日實施之際,新華社新媒體中心聯合新華網、北京分社,深入采訪屠呦呦等中醫大家,國家衛計委副主任、國家中醫藥管理局局長王國強等政府官員,丁寧、申雪、趙宏博等運用中醫藥理療的體育界知名人士,以及張藝謀、陳寶國、馮遠征等從事中醫作品創作的文藝界知名人士等,就“如何與時俱進地發掘中醫藥寶庫中的精華”“中醫文化融入百姓生活的方方面面”“中醫藥工作者應如何增強文化自信、勇攀醫學高峰”等問題進行報道。

從今天起,新華社推出“中醫文化‘大咖’談”大型全媒體融合報道,集中播發一批文字、圖片、音視頻和網絡及新媒體稿件,分別從“中醫·喚醒”“中醫·健”“中醫·藝”“中醫·傳承”四大方向,全面展示中醫藥文化的獨特魅力,助推中醫藥現代化,助力中醫藥走向世界。

國家衛計委副主任、國家中醫藥管理局局長王國強接受新華社記者專訪。新華網發彭嘉靖攝

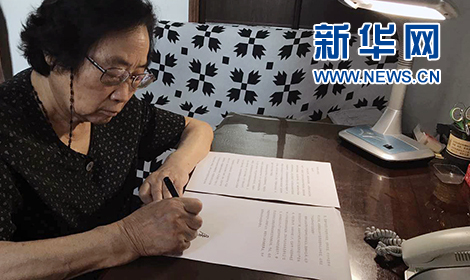

中國中醫科學院(中藥研究所)終身研究員屠呦呦在“致新華社的一封信”上簽名。新華社記者盧國強攝

國家級名老中醫、北京中醫醫院主任醫師陳彤云接受新華社記者專訪。 新華網發陶歡攝

導演張藝謀接受新華社記者專訪。新華社記者周寧攝

奧運冠軍丁寧、申雪和趙宏博接受新華社記者專訪。新華網發張姣、李驍姍攝

演員張靜初、陳寶國、馮遠征接受新華社記者專訪。新華網發孟菁、李驍姍攝

歧黃之術,華夏瑰寶。自神農氏嘗百草,而“內經”,而“傷寒”,而“千金”,而“本草”,源“天人合一”之理、創“望聞問切”之法、集藥草針石之功、修“辨證施治”之術、行“懸壺濟世”之道,西醫傳入吾邦之前,先祖憑中醫功,療沉疴、斗惡疫,更兼強體格、祛冤疾,而延嗣、寧國。

醫者,仁也。史載扁鵲、華佗、孫思邈、張仲景、李時珍……療民之疾苦、傳醫之仁心,凡上下五千年不勝枚舉。民敬之,謂大醫精誠、杏林春暖。

中醫發展障礙有三:神化、污名化、拒中西結合。

迷信、神化不可,“污名化”亦不可。故有今之新華社,訪名醫、問學者,乃至體、藝界“大咖”,以求為中醫“正本清源”,“喚醒”中醫文化造福人類云云:

國醫大師陳彤云,年九十有六,然思維敏捷、步履矯捷,日診病患逾四十眾,更因駐顏有術而擁躉無數。究其因,言“內經”云“食飲有節,起居有常”,日啖五蔬五果,更加之深諳“知足常樂”,何病之有?

奧運冠軍丁寧及女乒國家隊、“金牌教頭”李琰及女子短道速滑隊,皆延良醫以中醫“五色五味”“藥食同源”之說,寓調理、滋補、治療等于一飯,以強體能,幾近“不干預日常飲食”之最高境界。

中醫診療運動損傷奇功顯著,愈為體育界所納。花滑名將趙宏博,好針灸推拿以通經活絡。嘗跟腱斷裂,得中藥外用良方大有裨益。“飛魚”菲爾普斯借中醫拔火罐之力,身負“東方紅圈”奧運奪金。

導演張藝謀,蜚聲國際,深信中醫,精神奕奕。其母曾為醫,以草藥為少年藝謀醫皮斑、以蜂毒祛風寒。張導藝謀總結養生心得:“身心虛無,聚精會神”。

演員張靜初,尤好冬日艾灸祛寒、夏日刮痧祛暑。一眾年輕藝人,親睹骨盆錯位之同行左小青,中醫師左肘下壓其胯、右手穩推其肩,手到骨正,觀者無不嘆服。

話劇大師馮遠征常飲胖大海茶以護咽喉。老戲骨陳寶國,少患惡疾,服湯劑300余副得以保命,與國醫結不解之緣。

五千年傳承,醫不僅醫,而史志哲學、而天文地理、而人情世故,博大精深,可謂中華傳統文化血脈。

中醫巨制之題,雅俗共賞:《脈經》《瘟疫論》《婦人規》,言簡意賅;《銀海精微》,晶瑩剔透;《紅爐點雪》,詩情畫意;《金匱玉函》,雍容華貴;《儒醫精要》顯儒家氣息,《天元玉冊》散道家之風,《龍樹菩薩藥方》存佛家境界……

中藥漢方之名,源遠流長:“虞美人”,鎮痛止咳,為虞姬精誠所化;“漢宮秋”,調經止血,源昭君出塞之說;又如,關公須、諸葛草、霸王鞭、花木藍……舉不勝舉也。

儒而知醫,古風也。眾先人詩者,善吟醫論藥、攝生防病,造詣頗深:陸游《肥胖癥》、杜甫《病后過王倚飲贈歌·瘧疾》、白居易《眼病》、劉禹錫《贈眼醫婆羅門僧》……醫文并茂,膾炙人口。

更兼傳統文學巨著,常蘊醫術之道、傳養生之識,與中醫文化交融滲透,匠心獨具:讀《三國》,關公華佗“刮骨療毒”喻志堅;賞《西游記》,三藏以九味中藥誦詩抒懷勵志;看《水滸傳》,湯膏丸散丹,齊集經典名方;品《紅樓夢》,內、外、婦、兒、皮諸科俱全,無愧百科全書。

而今,有《大明劫》《李時珍》《刮痧》《大宅門》《神醫喜來樂》,言“醫道甲天下”、弘“慈悲濟世人”,佳作迭出。更有《老中醫》尋根“孟河醫派”,弘揚國粹。

……

薪火相傳。

“青蒿一握,以水二升漬,絞取汁,盡服之”。千年以降,屠先生呦呦受東晉葛洪之示取青蒿素,救萬萬民眾于惡疾,獲諾獎,揚我中醫威名。

所謂世界大同,古之青囊秘術今早已遠播海外:借“一帶一路”之勢,海外岐黃方興未艾;中醫針灸已入聯合國非遺名錄,《黃帝內經》《本草綱目》已入世界記憶名錄;中醫治禽流感、防艾滋病、醫“霧霾肺”,“洋中醫”紛至沓來,學成后星散全球。

上醫治國。

習近平總書記有論:深化改革,需“辨證論治”,既“養血潤燥、化瘀行血”,又“固本培元、壯筋續骨”;反腐倡廉,需“禁微則易”,既抓早抓小、動輒則咎,又標本兼治、對癥下藥,祛“肝風內動、血虛生風”,以絕“四風”。

……

創造性轉化、創新性發展,國醫文化,岐黃薪火相傳,造福中華、造福人類。

恰中醫藥法實施之時,是為記。(采寫記者:梁相斌、周寧、盧國強、張淼淼)(完)