年底了,很多小伙伴忙得飛起,只想化身時間刺客掌握時間奧秘。

<style>.hzh {display: none; }</style>不過,就算這么忙,他們一打開手機,還是想刷短視頻。如果睡前“不小心”打開短視頻APP,那今晚注定要修仙了。

大家嘴上說刷短視頻浪費生命,身體卻很誠實。當然,不只他們,很多人都對短視頻愛得深沉。

你知道嗎?9成網民都在刷短視頻

截至2021年6月,我國短視頻用戶規模達到8.88億,相當于每10個人就有6個人刷短視頻。我國短視頻用戶規模占全部網民的87.0%,近9成網民都在刷短視頻。

除了使用人數多,短視頻人均使用時長也很驚人,單日使用時長達到110分鐘。[1]短視頻,不愧是“殺”時間的利器。

上個廁所,刷下短視頻;上下班路上,刷下短視頻;半夜在床上,刷下短視頻。短平快的刺激讓人們如癡如醉,無法自拔。不過,短視頻刷久了,很多小伙伴感覺悵然若失。

刷短視頻刷抑郁了,這是真的嗎?這項研究給出了答案。

經常刷短視頻,小心抑郁

近日,JAMA 子刊 JAMA Network Open 發布了一篇關于成年人使用社交媒體與抑郁癥狀風險的研究論文。

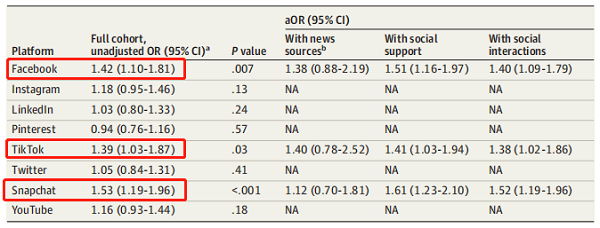

研究人員使用PHQ-9抑郁篩查量表評估抑郁癥狀。此研究共有8045人參加,篩除無效數據后,跟蹤研究了5395人。這些參與者平均年齡為55.8歲,首次調查中PHQ-9得分低于5分,即未患有抑郁癥。第二次調查后,發現482人(8.9%)的PHQ-9得分大于5分,即患有輕微抑郁癥。

在調整后的回歸模型中,使用社交媒體與自我報告的抑郁癥狀增加的風險相關,其中使用Snapchat、Facebook和TikTok(抖音國際版)與抑郁癥狀增加的風險顯著相關,分別為53%、42%和39%(見上圖)。

使用社交媒體(包括短視頻應用)與抑郁癥狀風險增加存在關聯性。[2]看來,刷短視頻刷抑郁了,原來是真的。

不過,為何會出現這種現象?或許與這兩個因素有關。

刷短視頻刷抑郁了,跟它們有關

1 快樂閾值提高

在經濟學里,有一種規律叫做邊際效用遞減。簡單來說就是,在其他條件不變的前提下,消費者重復消費某種物品,從中獲取的效用是遞減的。[3]理論上,邊際效用遞減也適用于心理層面。反復同樣的刺激,人們收獲的興奮度會逐漸遞減。

在推薦算法的加持下,各大短視頻APP精準推薦你的心頭好。看似不同的視頻,其實是同樣的刺激。如果長期接受同樣的刺激,快樂閾值會升高,人會越來越難快樂,自然容易變得抑郁。

喜歡的食物吃多了,也會膩的。

2 自我焦慮

在短視頻里,男生英俊帥氣又多金,女生膚白貌美大長腿。回歸現實,看著鏡中的自己,什么玩意這是!這種反差很容易讓人們產生負面的情緒,比如焦慮、抑郁等。男生多對金錢地位感到焦慮,女生多對身材外貌感到焦慮。

以女生舉例,長期刷高顏值的短視頻,部分女性會接受短視頻中“美”的標準。女性自我客體化,導致個人習慣性對自身和外貌進行監測,容易引發一些負面情緒,比如焦慮、羞恥感。[4]按照別人的標準,單純以身體外貌來判斷自己美不美。如果這都不抑郁,那才有鬼了。

或許,短視頻已經成為了現代人的奶頭樂,我們沉浸其中,喪失思考,失去應有的判斷能力,被各種“標準”捆綁住,然后直愣愣地呆坐在算法塑造的信息繭房中。

馬爾庫塞的《單向度的人》認為發達的工業社會壓制了人們的內心中的批判性,讓人們喪失了自由和創造力。當我們刷著永遠刷不完的短視頻,擁有不自由的“自由”。是時候,停下來,打開雙眼,看看這個真實的世界。

參考資料:

[1]人民日報.短視頻人均單日使用時長110分鐘,你每天刷多久[EB/OL].[2020-10-13].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1680396096554676035&wfr=spider&for=pc.

[2]Perlis RH, Green J,Simonson M,et al. Association Between Social Media Use and Self-reported Symptoms of Depression in US Adults.JAMA Netw Open.2021;4(11):e2136113. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.36113.

[3]高鴻業.西方經濟學(微觀部分)第五版:中國人民大學出版社,2010年:58-60.

[4]唐璐瑤.自我客體化影響認知表現的研究現狀[J].心理科學,2019:159-164.